高校授業料無償化の効果、税金支出に見合うかは不透明 公立離れや新たな教育格差の指摘も

- 政治・経済

- 2025年2月24日

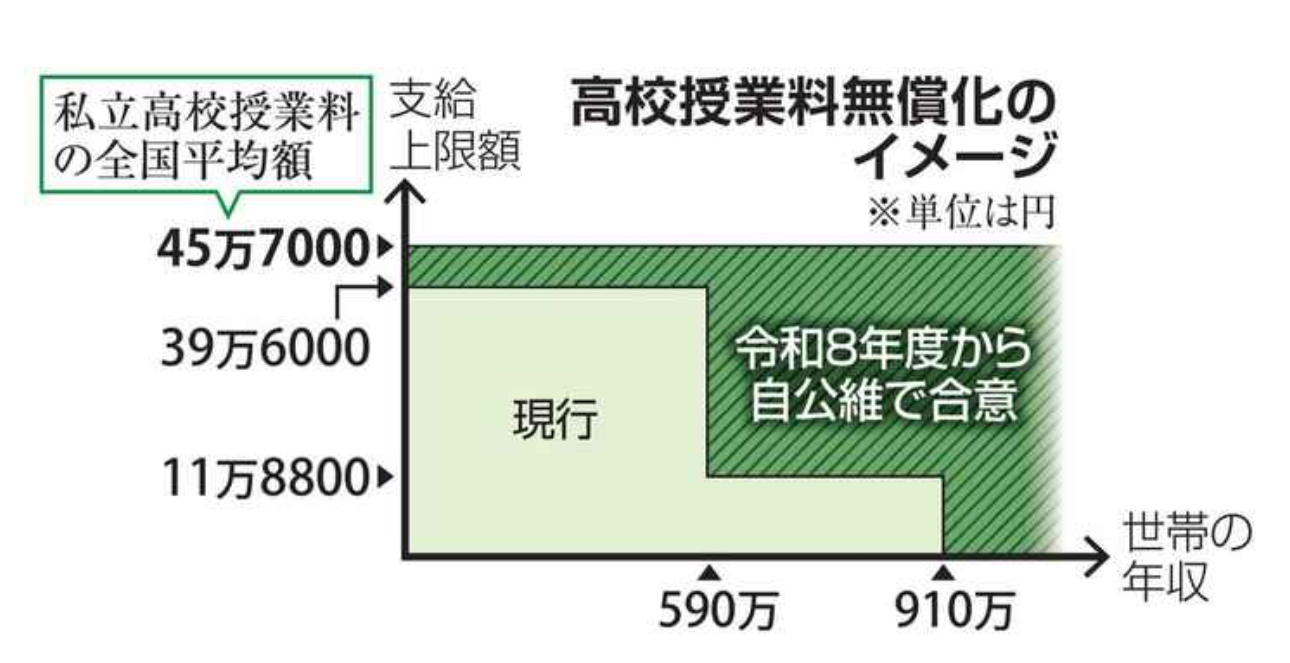

私立高に通う世帯への就学支援金について自民、公明、日本維新の会の3党政調会長は令和8年度から所得制限を撤廃し、上限額を45万7千円に引き上げることで合意した。高校授業料無償化によって、教育費の保護者負担は大幅に軽減される。ただ、原資となる税金の支出は増えることになり、それに見合う効果が得られるのかは見通せない。公立から私立に受験生が移り「公立離れ」が加速するとの懸念も根強く、専門家は中所得者層が負担が減った分を塾代などに充て、低所得者層と新たな教育格差が生じることに警鐘を鳴らす。

無償化を独自に実施する自治体では私立高校の人気が上昇している。段階的に無償化する大阪府では、昨春の高校入試で私立が第1志望の専願者が過去20年で初めて3割を超える一方、公立の志願者は平成28年度以降最少に。公立の半数近い70校が定員割れした。

無償化した東京都でも令和7年度の都立高校全日制の倍率は1・29倍で、平成6年度以降で最低を更新。公立校は厳しい状況に置かれている。

慶応大の赤林英夫教授(教育経済学)は、入試科目が少ない私立高校を成績の低い中学生が希望し公立の受験を回避している可能性を指摘する。

「入試に必須でない科目を勉強しなくなれば、成績上位者との差が広がる。教育全体の質も下がりかねない」

教育費負担が平準化されることで公立高校の競争意識の向上を期待する声もあるが、「公立高校は財源の確保が難しい。入試科目数の違いなどで私立とは土俵が違う」と赤林氏は話す。

授業料の負担が減った分、塾や家庭教師代に使えば、所得による教育格差は縮まらないことになる。赤林氏は「教育の『機会均等』の目的がはっきりしない。無償になれば誰でもうれしいが、冷静に議論すべきだ」とする。

時事通信より転用

コメントする